L’ambroisie trifide (Ambrosia trifida), plante annuelle originaire d’Amérique du Nord, représente une menace émergente pour l’agriculture française. Encore peu connue en France, elle gagne rapidement du terrain, notamment en Occitanie, où elle s’installe dans les cultures de maïs, soja ou tournesol. Capable de dépasser 4 mètres de haut, elle concurrence directement les cultures, provoque des pertes de rendement, contamine les récoltes et engendre des surcoûts de gestion. Son pollen, hautement allergène, pose également un problème de santé publique. Face à cette adventice envahissante, la vigilance et l’action collective sont désormais indispensables.

Des impacts agronomiques déjà bien visibles en France

Dans son aire d’origine nord-américaine, l’ambroisie trifide (A. trifida) est redoutée pour sa capacité à concurrencer sévèrement les cultures estivales comme le maïs, le soja ou le coton. Même à de faibles densités (une ambroisie trifide tous les 25 m2) des pertes de rendements sont observées (à minima 5%). En France, la situation devient préoccupante, notamment en Occitanie où la plante s’implante durablement dans les parcelles cultivées. Le développement exceptionnel de la plante, qui peut pousser en quelques semaines seulement, et atteindre rapidement 3 à 4 mètres (voire plus), étouffe les cultures en leur imposant une ombre et une compétition pour les ressources (lumière, eau, nutriments). La coïncidence entre le développement de la culture et celui de cette adventice rend la concurrence plus féroce laquelle accentue ces pertes. Des cas avérés de pertes de rendement importantes voire totales (100%) de cultures de printemps ont été constatés, allant jusqu’au broyage total de parcelles, devenues irrécupérables avant même la récolte. Sous la pression de cette ambroisie géante, les agriculteurs exploitant des parcelles infestées sont contraints de ne plus installer de cultures de printemps. Ce phénomène tend à se généraliser localement. Cette expansion n’est pas sans conséquences économiques : au-delà des pertes directes de rendement, les agriculteurs font face à des coûts d’exploitation accrus (travaux du sol, désherbages spécifiques mécaniques ou chimiques), à la nécessité d’arrachage manuel en pleine parcelle, mais également à des dépréciations de récoltes collectées du fait de la présence d’humidité (fragments végétaux) et de graines d’ambroisie trifide (nécessitant des tris spécifiques). Les agriculteurs concernés sont également impactés économiquement par des choix de cultures sous-optimaux impactant l’équilibre financier des exploitations.

L’image ci-contre illustre cette réalité, avec un tracteur

immobilisé face à un foyer dense d’ambroisie trifide

dans le sud de la France.

Tracteur devant un foyer d'Ambroisie trifide en France -

Alain Rodriguez (ACTA)

Une adventice rapide et agressive

L’Ambroisie trifide est très compétitive. En effet, elle développe un mécanisme d’envahissement dès la levée, du fait d’une capacité à germer en profondeur, de la taille de sa graine (pépin de citron), de ses cotylédons et de ses premières feuilles à la croissance fulgurante captant ainsi rapidement la lumière au détriment des espèces voisines. En conditions estivales, cette capacité à fermer la canopée dans les milieux ouverts lui permet d’éliminer toute concurrence, y compris des cultures en place, par compétition directe pour la lumière, l’eau et les nutriments.

Dans le contexte du changement climatique, ces caractéristiques physiologiques lui confèrent un avantage croissant. En supplément, des effets d’allélopathie ont été mis en évidence, avec l’émission de composés volatiles (notamment des terpènes) susceptibles d’inhiber la germination ou la croissance des plantes voisines et peut engendrer par ce mécanisme 50% de perte de rendement dans le soja. En somme, l’ambroisie trifide agit à la fois par étouffement mécanique et par agression biochimique du couvert végétal.

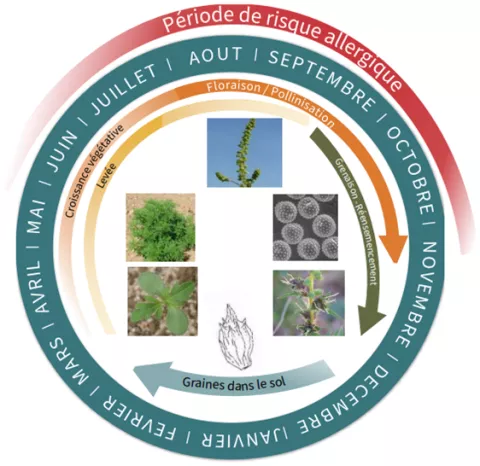

Son cycle cultural est calé sur celui des cultures de printemps, notamment le maïs, le soja, le tournesol et le sorgho, ce qui fait de ces cultures des « cultures à risque » où elle se développe malgré les efforts des exploitants. Les dégâts sont visibles : culture affaiblie, éclaircie, avec des plants parfois totalement dominés, voire une culture entièrement disparue sous le couvert dense de l’adventice.

La dissémination est assurée par ses graines, de gros akènes lourds (0,5 à 1 cm de long), produits en dès début septembre jusqu’à la fin de l’automne, capables de survivre jusqu’à vingt ans dans le sol. Ces semences, peu dispersées par le vent, le sont principalement par les activités humaines : outils agricoles de moisson ou de travail du sol, matériel de transport, terre contaminée, eaux d’irrigation (ruissellement) ou de cours d’eau (les graines ayant la capacité de flotter sur de longues distances). Ainsi les activités humaines sont fréquemment à l’origine de dispersions à moyenne distance, sur des parcelles non proches (plusieurs kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres de distance). Particulièrement adaptée aux cultures, cette adventice peut également gagner les bords de rivières, de routes, les fossés mais aussi les zones de stockage agricole et générer de nouveaux points d’entrée de la plante en milieu agricole.

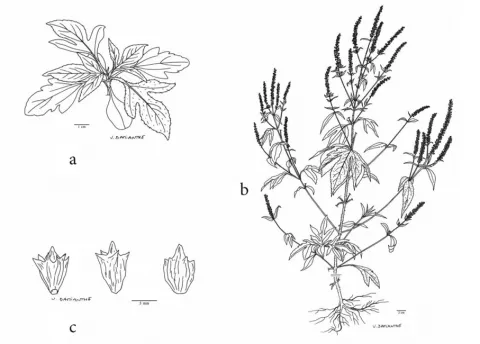

Reconnaître l’ambroisie trifide

L’ambroisie trifide se distingue dès la levée par ses cotylédons très larges, ovales, charnus, bien plus imposants que ceux de la plupart des adventices communes. Les premières feuilles sont généralement opposées, palmées, profondément lobées, souvent à trois lobes et présentent une marge dentée caractéristique. Ainsi, les feuilles peuvent mesurer de 4 à 15 cm et sont vertes des deux côtés. À mesure que la plante croît, elle développe une tige robuste, creuse, striée de rouge, recouverte d’un léger duvet. Elle fleurit en été et produit en fin de cycle jusqu’à 200 akènes par pied, dont une part importante (jusqu’à 50 %) peut rester viable plus de vingt années dans le sol. Sa hauteur dépasse facilement 2 à 3 mètres à la floraison et peut atteindre jusqu’à 5 mètres, avec une inflorescence en épis terminaux, verts pâles à jaune, où les fleurs mâles libèrent un pollen extrêmement allergisant.

Ce port érigé et sa morphologie foliaire peuvent faire confondre l’ambroisie trifide avec le tournesol jeune, ou parfois avec l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), sa cousine plus répandue. Toutefois, la taille imposante de la trifide, le nombre réduit de divisions foliaires, et la texture épaisse de la feuille permettent de la différencier. La vigilance est particulièrement requise dans les cultures de printemps (soja, tournesol, sorgho), au sein desquelles elle peut se cacher jusqu’à un stade avancé.

Retrouvez une vidéo pour reconnaître l'Ambroisie trifide.

Reconnaissance précoce : clé d’un contrôle efficace

Les stades les plus propices à l’intervention se situent entre la levée et le stade 6 feuilles, lorsque le système racinaire est encore peu ancré et que les interventions mécaniques ou chimiques sont plus efficaces. Passé ce stade, le développement rapide de la biomasse et la hauteur atteinte rendent la plante difficile à contrôler sans dommages pour la culture. D’où l’importance cruciale d’une reconnaissance précoce au champ.

Attention : Coupée, cette ambroisie a une forte capacité de repousse et peut, sous la contrainte humaine, devenir difficile à reconnaître en raison d’une grande capacité d’adaptation (petite taille à la floraison et feuilles principalement unilobées).

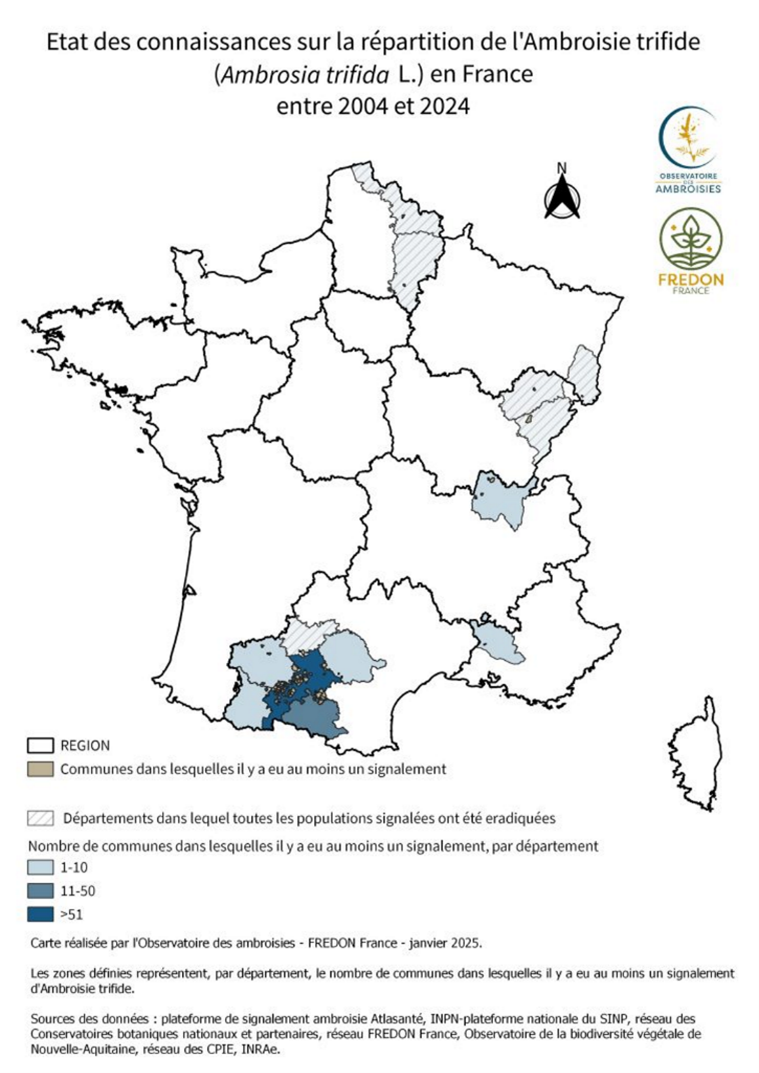

À ce jour, la région Occitanie concentre une part importante des signalements français, comme le montre la carte ci-contre. Si aucune stratégie de détection précoce et de lutte coordonnée n’est rapidement mise en œuvre, cette extension régionale pourrait très vite se généraliser à d’autres bassins de production, avec des conséquences agricoles plus graves que celles déjà observées avec l’ambroisie à feuilles d’armoise.

Un risque sanitaire majeur pour l'Homme et l'Environnement

Bien que principalement redoutée pour ses effets agronomiques, l’ambroisie trifide représente également une menace sérieuse pour la santé publique, déjà bien documentée en Amérique du Nord, son aire d’origine. Dès le début du XXe siècle, les autorités sanitaires américaines ont identifié le pollen de cette espèce comme hautement allergène, au même titre que celui de sa cousine, l’ambroisie à feuilles d’armoise.

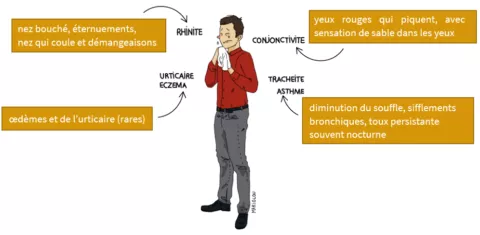

Chez les personnes sensibles, l’inhalation de ce pollen peut provoquer des réactions allergiques aiguës, telles que rhinites, conjonctivites, toux persistante, eczéma, voire l’aggravation de l’asthme. La dispersion généralisée de l’ambroisie géante sur le territoire métropolitain constituerait une nouvelle source massive de pollens hautement allergisant, laissant craindre une aggravation des pathologies allergiques saisonnières. Une fois cette ambroisie installée, il serait, dans l’état des connaissances actuelles, très difficile de limiter la production pollinique.

Rappels : En cas d’apparition de symptômes allergiques (rhinites, toux, gêne respiratoire, urticaire), il est recommandé de consulter un professionnel de santé rapidement. En situation d’urgence ou de détresse respiratoire, il faut contacter le 15 ou le 112.

L’impact indirect de cette espèce exotique envahissante s’exerce également sur la faune et les écosystèmes. En réduisant la diversité floristique dans les milieux ouverts, l’ambroisie trifide altère les ressources disponibles pour les insectes pollinisateurs et les espèces végétales indigènes. Dans les prairies ou milieux restaurés, sa prolifération compromet les programmes de réintroduction ou de conservation, notamment en bloquant la régénération naturelle des espèces locales.

Origine et historique de l’introduction de l’ambroisie trifide en France

L’ambroisie trifide, originaire des grandes plaines d’Amérique du Nord, s’est d’abord développée dans des milieux riches en matière organique, comme les zones alluviales, les berges ou les fossés. Sa capacité d’adaptation, sa croissance rapide et ses résistances aux herbicides en font une adventice majeure des grandes cultures nord-américaines, notamment le soja, le maïs et le coton.

En France, la première observation date de 1939 à Bordeaux, où un hybride stérile issu d’un croisement avec A. artemisiifolia a été signalé par M. Balais. Ce foyer isolé n’a pas donné lieu à une implantation durable et n’a pas suscité d’inquiétude.

Ces dernières décennies, des introductions plus récentes, préoccupantes, ont été associées à la contamination de semences agricoles importées, principalement de soja, maïs ou tournesol. Le soja est souvent pointé par les agriculteurs du Sud-Ouest. Ce schéma correspond à une dynamique observée ailleurs en Europe, où l’espèce passe d’une présence ponctuelle sans reproduction (éphémérophyte) à une naturalisation locale, facilitée par des pratiques culturales favorables (cultures de printemps, sols nus, irrigation) et des lots de semences contaminés. La contamination des semences reste la principale voie d’introduction en France. La taille des graines d’ambroisie, proche de celle des cultures, complique leur élimination par tri mécanique, ce qui souligne l’importance d’un contrôle strict dès l’importation.

Dans un contexte de réchauffement climatique, cette progression est d’autant plus inquiétante que certaines populations nord-américaines ont développé des résistances multiples aux herbicides, notamment au glyphosate et aux inhibiteurs de l’ALS, renforcées par la faible rotation culturale et la monoculture de plantes transgéniques.

Règlementation

Aujourd’hui l’ambroisie trifide est classée comme plante nuisible à la santé humaine au titre de Article D.1338-1 du Code de la santé publique. Sa commercialisation, son transport, et son introduction volontaire sont strictement interdits sur le territoire national.

Vers une action collective face à un risque émergent

Contrairement à l’ambroisie à feuilles d’armoise, déjà largement répandue, l’ambroisie trifide reste aujourd’hui localisée, principalement en région Occitanie mais également dans une moindre mesure dans l’Ain. Cette répartition limitée constitue une fenêtre d’opportunité cruciale pour empêcher sa diffusion à l’échelle nationale. Il s’agit d’éviter son installation définitive et généralisée en milieu agricole et sa naturalisation dans des milieux intermédiaires, pouvant constituer un réservoir pour de nouvelles contaminations (zones relativement humides, les berges de rivières ou les friches urbaines). L’expansion généralisée de cette espèce provoquerait une modification profonde de l’agriculture en France (premier producteur de soja et second producteur de tournesol en Europe en 2023). En Occitanie, un travail de suivi et d’accompagnement dans la lutte est en cours depuis 2018 grâce au soutien de la DRAAF. Il vise une maîtrise des foyers connus afin d’éviter la propagation, et un renforcement de l’information technique auprès des agriculteurs des zones impactées. A noter, que dans l’Ain, cette ambroisie géante, présente sur 4 communes seulement et uniquement en milieu agricole fait l’objet depuis 2022, d’une démarche locale novatrice, impliquant notamment la profession agricole et visant l’éradication.

Le repérage précoce des foyers, leur signalement via www.signalement-ambroisie.fr, ainsi que l’arrachage immédiat avant production de graines, sont des mesures simples mais essentielles. En cas de doute, il est conseillé de photographier la plante suspecte et de la transmettre à l’Observatoire des ambroisies (ambroisie-risque@fredonfrance.fr) pour identification. Les FREDON régionales peuvent également fournir des conseils.

Agissons ensemble pour préserver notre agriculture, notre santé et nos territoires !

Pour en savoir plus sur l'ambroisie trifide :

Guide de gestion en contexte agricole

Reconnaître l’ambroisie trifide – fiche

Affiche Ambroisie trifide

Dépliant ambroisie trifide

Autocollant ambroisie trifide

Carte ambroisie trifide

Vous pouvez retrouver tous ces documents en accès libre sur ambroisie-risque.info/outils